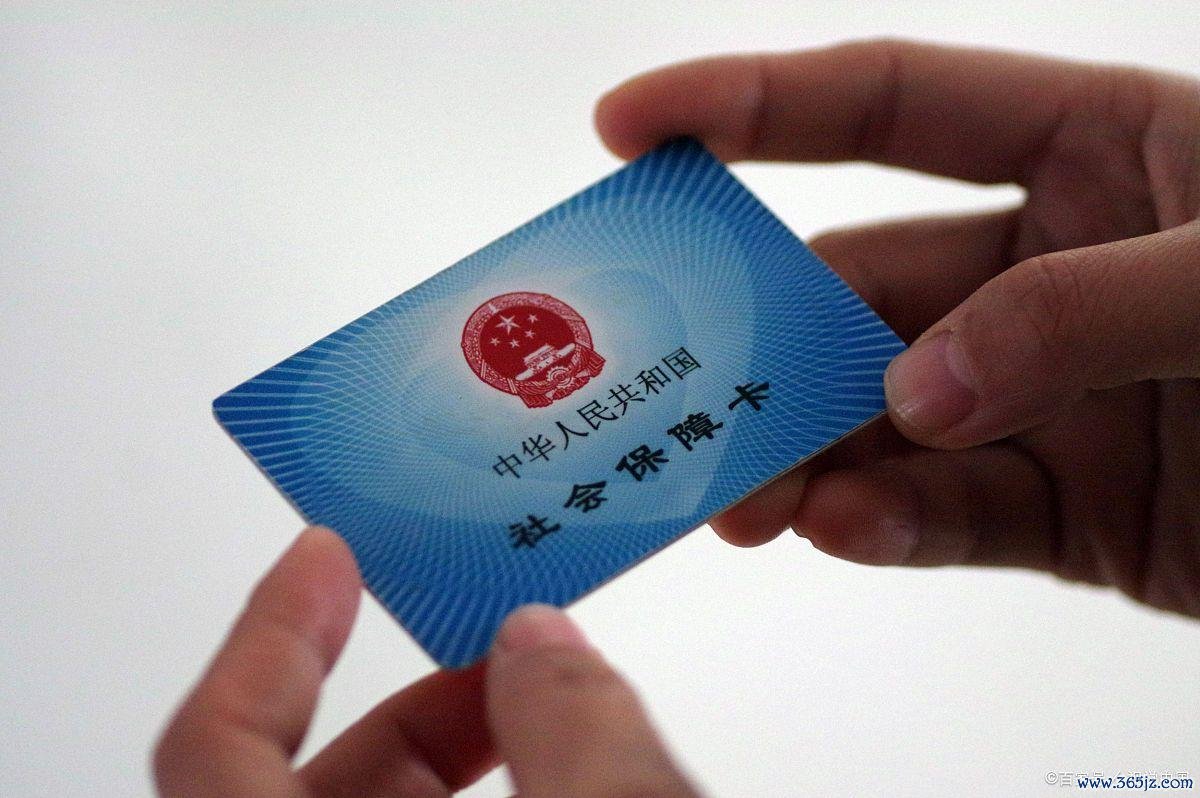

近年来炫多配资,灵活就业群体规模已突破2亿,成为我国劳动力市场的重要力量。然而,这一群体在社保缴纳上面临的“全额自缴、比例固定”问题持续引发争议。2025年多地社保缴费基数再度上调(如湖南养老基数上限达21540元/月),灵活就业者需承担养老20%、医保8%-12%的固定比例缴费,经济压力日益凸显。是否需要调整比例或引入分级缴费方案?这一问题亟待政策层面的回应。

一、现状:高比例缴费与灵活就业者的“生存矛盾”

根据2025年最新政策,灵活就业者的社保缴费仍以“全额自缴”为基本原则:

1. 养老保险压力最重:全国多数地区养老缴费比例为20%(个人账户8%+统筹账户12%),若选择高基数(如广东上限27501元),月缴额可达5500元。 2. 医保多档选择有限:部分地区虽推出医保分档(如绍兴可选7%-10%比例),但多数地区仍以8%-12%固定比例为主,且低档报销比例受限(如某地4%档仅报销60%)。

3. 隐性成本叠加:灵活就业者收入波动大,而社保断缴超6个月将影响连续年限认定,进一步加剧养老与医疗待遇风险。 以月收入5000元的自由职业者为例,若按养老20%+医保8%缴纳,月社保支出达1400元,占收入的28%,远超企业职工(个人仅承担10%左右)。

二、争议焦点:一刀切比例是否适配灵活就业生态?

支持调整比例的观点:

经济适配性差:低收入者(如零工、兼职者)难以承受高基数缴费炫多配资,部分地区下限基数已超最低工资标准(如福建4043元/月)。

激励不足:固定比例缺乏“多缴多得”的弹性,高收入者无法通过更高缴费提升未来待遇。

反对比例调整的顾虑:

基金可持续性:降低比例可能削弱社保基金池,尤其在老龄化加剧的背景下。

公平性争议:若分级过细,或导致高收入群体“避缴”,影响制度公平。

三、破局方向:分级缴费与政策优化并行 结合2025年多地试点经验,可探索以下方案:

1. 动态比例分级:

按收入区间设定差异化比例(如收入低于社平工资60%者养老比例降至15%,高于300%者提至25%),平衡负担与积累。

医保推行“阶梯式报销”,高缴费档匹配高报销比例(如厦门分7档,报销比例60%-80%)。

2. 补贴政策扩容:扩大新业态从业者(如网约车司机)、大龄就业者(45岁以上)的专项补贴,如浙江对连续参保3年者发放2000元/年。引入“缴费信用贷”,允许困难群体暂缓缴费并分期补缴。

3. 技术赋能管理:推广“基准线动态调整”机制,每年7月自动更新基数,避免手动申报负担。打通税务与社保数据,实现“免申即享”补贴(如云浮通过系统自动审核发放)。

四、政策展望:从“统一征收”到“精准适配”

2025年社保政策已释放改革信号:如福建允许灵活就业者单独参加工伤保险,天津试点养老缴费基数“分段计算”。未来需进一步推动:

立法保障:明确灵活就业者社保权益,将分级缴费纳入《社会保险法》修订范畴。

区域协同:扩大“常住地领取”试点,解决跨省流动者待遇衔接难题。

灵活就业者的社保困境,本质是传统制度与新兴就业形态的冲突。2025年的政策调整已迈出分级化、弹性化的第一步,但唯有建立“收入挂钩、多档可选、补贴精准”的体系炫多配资,才能真正实现“保基本”与“可持续”的双赢。灵活就业者要的不仅是“减负”,更是一套适配其生存状态的社保安全网。

优配交易提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:没有了

- 下一篇:千里马配资 乡镇可以做的6个小生意,可以试试